企業が成長し続けるためには、業務の効率化と最適化が欠かせません。

しかし、その方法には「BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」と「業務改善」という2つの選択肢があります。

「そもそもBPRとは何か」「業務改善とはどう違うのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

どちらの手法を選ぶべきか判断するためには、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することが重要です。

本記事では、BPRと業務改善の違いをわかりやすく解説し、企業にとって最適な方法を選ぶためのポイントを紹介します。

業務改革を成功させるためのヒントを、ぜひ参考にしてください。

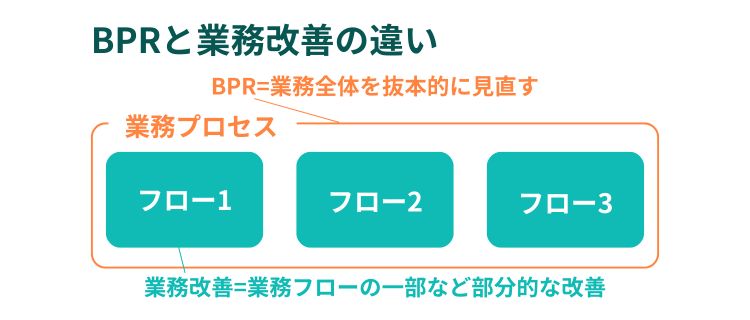

BPRと業務改善の違い

BPRと業務改善は、どちらも業務の効率化を目的としますが、アプローチが異なるのです。

BPRは業務全体を抜本的に見直す手法で、組織やITの活用を含む大規模な変革を伴います。

一方、業務改善は既存の業務を最適化する方法で、小規模な効率化を重視します。

- BPR:ゼロベースで業務を再設計し、大きな改革を実施

- 業務改善:現状を活かしながら、部分的な改善を進める

企業の課題に応じて、適切な手法を選ぶことが重要です。

BPRとは

BPRは、業務プロセスを抜本的に見直し、最適化する手法です。

既存の業務フローを前提とせず、ゼロベースで改革を行います。

従来のやり方にとらわれず、ITの活用や組織の再編成を含めた大規模な変革を行うため、企業全体の生産性向上や競争力強化につながる点が特徴です。

企業がBPRを導入する目的

企業がBPRを導入する主な目的は、業務の効率化と市場競争力の向上です。

- 生産性の向上:ムダな業務を削減し、コストを最適化

- DX(デジタル変革)推進:最新技術を活用し、業務の自動化を促進

- 顧客満足度の向上:スピード感のある対応や新たな価値提供を実現

特に、従来の業務フローでは限界がある場合に、BPRが有効な手段となります。

BPRが注目されている背景

近年、BPRが注目される背景には、市場環境の変化とDXの進展があります。

- デジタル技術の進化:AIやRPAなどの導入が進み、業務自動化が可能に

- 競争の激化:グローバル化が進み、スピーディな経営判断が求められる

- 働き方改革の推進:業務負担を軽減し、生産性を高める必要性が増加

企業は、時代の変化に適応し続けるために、BPRを積極的に取り入れています。

BPRのメリット

BPRを導入することで、業務プロセスを抜本的に見直し、企業全体のパフォーマンスを向上させることができます。

業務の効率化だけでなく、従業員の働き方改革や新たなビジネスチャンスの創出にもつながるため、競争力強化を目指す企業にとって有効な手法です。

ここでは、BPRがもたらす具体的なメリットを詳しく解説します。

業務効率化や生産性向上が期待できる

BPRを導入すると、業務フローを根本から見直すため、大幅な効率化が可能です。

- ムダな業務の削減:不要なプロセスを省き、作業時間を短縮

- 自動化の推進:ITを活用し、人的リソースを最適化

- 意思決定の迅速化:業務の流れを最適化し、対応スピードを向上

結果として、生産性が向上し、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

従業員の意識改革や満足度向上につながる

BPRは、単なる業務改善ではなく、働き方そのものを変えることにもつながります。

- 属人化の解消:チーム全体で業務を共有し、負担を分散

- 働きやすい環境の整備:無駄な作業が減り、ストレスが軽減

- スキルアップの機会:新しいシステム導入により、成長のチャンスが増加

この結果、従業員のモチベーション向上や定着率の向上が期待できます。

新たなビジネスチャンスの創出に役立つ

BPRを実施すると、業務の最適化にとどまらず、新たな価値創出につながる可能性があります。

- 市場の変化に柔軟に対応:業務を再構築し、新たなサービス展開が可能

- デジタル技術の活用:DXと組み合わせることで、新たなビジネスモデルを構築

- 競争力の強化:効率的な業務運営が可能になり、他社との差別化が実現

BPRは、単なるコスト削減ではなく、企業の成長戦略としても有効な手段です。

BPRのデメリット

BPRは大きなメリットをもたらしますが、導入にはいくつかの課題やリスクも伴います。

特に、コストや従業員への負担が発生する点は、慎重に検討すべきポイントです。

十分な準備と適切な運用計画がなければ、期待した成果が得られない可能性もあります。

ここでは、BPRの主なデメリットを解説します。

導入コストが発生する

BPRを実施するには、業務改革に伴うシステム導入やコンサルティング費用など、多額のコストがかかる場合があります。

- ITシステムの導入費用:業務プロセスの再構築には、新しいシステムやツールの導入が必要

- 研修や教育コスト:従業員が新しい業務フローを理解し、適応するための研修が不可欠

- 導入期間の長期化:計画から実行まで時間がかかり、短期的には業務負担が増加

特に、中小企業では初期投資の負担が大きいため、長期的な費用対効果を慎重に見極めることが重要です。

やり方が変わるため、従業員の負担が増えることも

BPRは業務プロセスを抜本的に変えるため、従業員にとって大きな負担となる可能性があります。

- 慣れ親しんだ業務フローの変更:従来のやり方が通用せず、混乱が生じることも

- 学習コストの増加:新しいシステムや業務手順を学ぶ必要があり、負担が大きい

- 抵抗感の発生:変化に対する心理的な負担があり、モチベーションの低下につながる場合も

スムーズな導入を進めるためには、従業員の理解を得るための説明やサポートが不可欠です。

BPRと業務改善どちらが最適か判断する基準

企業の業務改革を進める際、BPRと業務改善のどちらが適しているかを見極めることが重要です。

BPRは業務全体を抜本的に見直す手法であり、大規模な変革が求められる場合に適しています。

一方、業務改善は既存の業務プロセスを活かしながら、部分的な最適化を目指す方法です。

ここでは、それぞれの手法が向いているケースを解説します。

BPRが向いているケース

BPRは、現状の業務フローでは限界があり、抜本的な改革が必要な企業に適しています。

業務の属人化が進んでいる場合

業務が特定の人に依存し、ノウハウが属人化している場合、BPRの導入が効果的です。

- 業務の標準化:手順を明確にし、誰でも対応できる体制を構築

- 組織全体の効率化:情報共有を促進し、チームでの生産性を向上

属人化を解消することで、業務のスムーズな引き継ぎやリスク回避につながります。

DXを推進やIT活用を前提にしている場合

BPRはデジタル技術を活用し、業務プロセスを最適化する際に有効です。

- AIやRPAの導入:業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減

- クラウドシステムの活用:業務の可視化とデータ活用を促進

DXの推進を目指す企業にとって、BPRはデジタル変革の基盤を整える重要な手段となります。

業務改善が有効なケース

業務改善は、既存の業務フローを活かしながら、小規模な最適化を行いたい場合に適しています。

特定の業務の一部だけを効率化したい場合

業務全体の見直しではなく、特定の業務プロセスを改善することで効率化を図りたい場合は、業務改善が有効です。

- 業務フローの見直し:作業手順を最適化し、無駄を削減

- 業務ツールの導入:Excelや業務アプリを活用し、作業時間を短縮

小規模な改善を積み重ねることで、全体の生産性向上につなげることが可能です。

即効性のある対策を求めている場合

BPRは大規模な改革であるため、時間とコストがかかります。

一方で、業務改善は短期間で実施できるため、即効性を求める企業に適しています。

- 短期間での効果:すぐに改善できる業務を見つけ、迅速に対応

- 最小限のコストで実施:大がかりなシステム導入なしでも実現可能

短期間で成果を出したい場合は、業務改善を進める方が現実的な選択肢となります。

導入前に知っておくべき3つのポイント

BPRを成功させるためには、導入前の準備が重要です。

単に新しい業務フローを設計するだけではなく、従業員の理解や継続的な改善が求められます。

ここでは、BPR導入前に必ず押さえておくべき3つのポイントを解説します。

1.従業員の理解と協力が必要

BPRは業務フローや役割を大きく変えるため、従業員の協力が欠かせません。

- 変革に対する不安を解消:導入目的やメリットを明確に伝える

- 現場の意見を取り入れる:業務プロセスを見直す際、実際の担当者の声を反映

- 教育・研修の実施:新しい業務フローへの適応をスムーズにする

従業員が納得しないまま進めると、抵抗感が生まれ、定着しないリスクが高まります。

2.システム導入だけでは課題は解決しない

BPRではITシステムを活用することが多いですが、システムを導入するだけで業務が改善するわけではありません。

- 業務フローの整理が先:システムに合わせるのではなく、業務プロセスを最適化する

- 運用ルールの設定が重要:新しい仕組みが定着するよう、適切な運用ルールを決める

- 従業員の活用スキル向上:使いこなせなければ、システムの導入効果は半減

システムはあくまで業務を支援するツールであり、本質的な業務改革と組み合わせることが重要です。

3.導入後も継続的な改善が必要

BPRは一度導入したら終わりではなく、定期的な見直しと改善が求められます。

- 導入後の検証を実施:実際の運用状況を分析し、問題点を特定

- 柔軟な改善を繰り返す:状況に応じて業務フローを適宜修正

- 現場の意見をフィードバック:従業員の声を活かし、より良いプロセスへ

変化の激しい市場に対応するためにも、導入後のPDCAサイクルを回し続けることが成功のカギとなります。

BPRと業務改善を組み合わせて、より強い企業へ!

BPRと業務改善は対立する手法ではなく、相互に補完し合うことで、より強い企業を実現できます。

BPRは、企業全体の業務プロセスをゼロから再設計し、根本的な改革を進める手法です。

一方、業務改善は現状の業務フローを活かしつつ、部分的な最適化を行う手法です。

これらを組み合わせることで、大規模な変革を進めながらも、現場レベルの細かな改善を継続できるため、よりスムーズに効率化を実現できます。

例えば、BPRで基盤を整えた後、業務改善で細かな調整を加えることで、より実効性の高い仕組みを構築できます。

競争が激化する現代では、柔軟に変化に対応できる企業が生き残ります。BPRと業務改善を適切に組み合わせ、持続的な成長を目指しましょう。

方向性に悩んだら『CLOUD BUDDY』へご相談ください

業務改革の方向性に迷われた際は、『CLOUD BUDDY』が力になります。

『CLOUD BUDDY』は、クラウド型の業務整理・業務処理サービスを提供し、企業の業務効率化をサポートしています。

- 業務フロー構築:現行の業務プロセスを分析し、最適なフローを設計

- マニュアル作成:業務手順書やマニュアルの作成を支援し、業務の標準化を推進

- ツール導入サポート:業務効率化に役立つツールの選定や導入をサポート

また、定型業務から専門性の高い業務まで、幅広くアウトソーシングサービスを提供しています。

これにより、企業はコア業務に集中でき、生産性の向上が期待できます。

さらに、業務量に応じて柔軟にプランを選択できるため、コスト管理も容易です。

初期費用は不要で、月額の稼働時間に応じた料金体系となっています。業務改革のパートナーとして、ぜひ『CLOUD BUDDY』をご検討ください。

まとめ|BPRと業務改善の違いを理解した上で最適な方法を選ぼう

BPRと業務改善は、どちらも業務の効率化を目指す手法ですが、アプローチが異なります。

- BPR:業務プロセスをゼロから見直し、抜本的な改革を実施

- 業務改善:既存の業務を最適化し、部分的な効率化を進める

企業の状況や目的に応じて、適切な手法を選択することが重要です。

業務の属人化やDX推進を考えているならBPR、小規模な改善や即効性を求めるなら業務改善が適しています。

また、両者を組み合わせることで、より強い企業へと成長することも可能です。

導入前には従業員の理解を得て、継続的な改善を意識しましょう。

業務改革の方向性に悩んだら、『CLOUD BUDDY』へ相談し、最適な方法を見つけてください。