「職場の雰囲気がギスギスしている」「チーム内の連携が取れず、仕事がスムーズに進まない」――そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

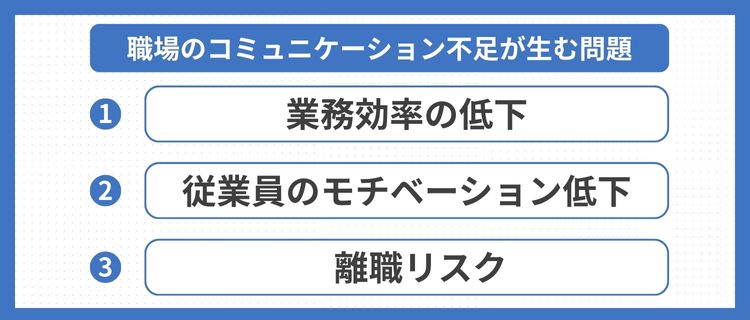

職場のコミュニケーション不足は、業務効率の低下や従業員のモチベーション低下、さらには離職率の上昇につながる深刻な問題です。

では、どうすれば職場のコミュニケーションを円滑にし、誰もが働きやすい環境をつくることができるのでしょうか?

答えは「コミュニケーションのDX(デジタルトランスフォーメーション)」にあります。

適切なデジタルツールの活用と、心理的安全性を高める取り組みを組み合わせることで、職場の風通しをよくし、働きやすい環境を実現できます。

この記事では、職場のコミュニケーション不足が引き起こす問題点を整理し、DXによって得られるメリット、さらに心理的安全性を高めるための具体的な方法を紹介します。

職場のコミュニケーション不足が生む問題

職場でのコミュニケーションが不足すると、さまざまな問題が発生します。業務の遅延やミスが増えるだけでなく、従業員のモチベーションが下がり、最悪の場合、離職にもつながることがあるのです。

業務効率の低下

情報共有がスムーズに行われないと、業務の進行が遅れ、無駄な作業が発生しやすくなります。

例えば、あるプロジェクトでメンバー同士の認識がずれていると、何度もやり直しが発生し、時間のロスにつながります。

また、上司や同僚との報告・連絡・相談がうまくいかないと、重要な意思決定が遅れ、企業全体の成長にも悪影響を及ぼしかねません。

DXを活用することで、チャットツールやプロジェクト管理ツールを導入し、リアルタイムで情報を共有することで、業務の効率化が図ることができるでしょう。

従業員のモチベーション低下

適切なフィードバックが得られず、自分の業務がどのように評価されているのか分からないと、従業員のモチベーションは低下します。

特にリモートワークが増える中で、社員同士の交流が減り、「自分の仕事が認められていないのではないか」と感じる人も増えているのではないでしょうか。

デジタルツールを活用すれば、定期的なフィードバックを簡単に行うことができます。

例えば、オンラインの1on1ミーティングや、業務の進捗を見える化するツールを使うことで、個々の成果を適切に評価し、モチベーションを維持することが可能です。

離職リスク

職場のコミュニケーションが円滑でないと、従業員は孤立感を覚え、職場への愛着が薄れてしまいます。

「この職場では意見を言っても無駄だ」「自分の存在が評価されていない」と感じると、転職を考えるようになるケースも少なくありません。

特に若い世代の社員は、風通しの良い職場環境を求める傾向が強いため、コミュニケーション不足が離職につながりやすいのです。

DXを活用した社内SNSの導入や、カジュアルなオンライン交流の場を設けることで、社員同士のつながりを強化し、離職を防ぐことができます。

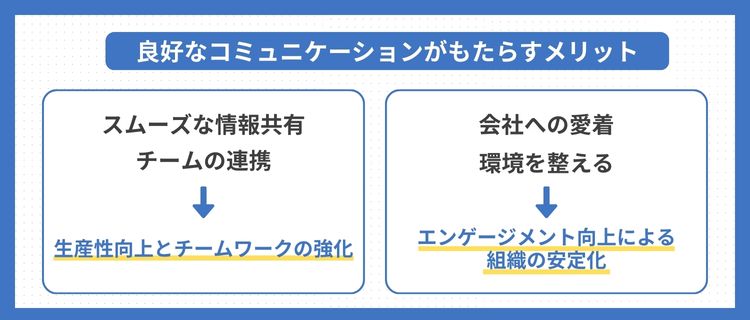

良好なコミュニケーションがもたらすメリット

職場のコミュニケーションが活性化すると、仕事の効率が上がるだけでなく、組織全体の安定性も向上します。

生産性向上とチームワークの強化

リアルタイムで情報共有ができる環境が整えば、業務のスピードが向上し、チームの連携もスムーズになります。

例えば、プロジェクト管理ツールを活用することで、タスクの進捗状況が一目でわかるようになり、作業の重複や漏れを防ぐことが可能になるのです。

また、チャットツールを活用すれば、業務中に気軽に質問できる環境が整い、問題解決のスピードが向上します。

として、チーム全体のパフォーマンスが向上し、生産性の向上につながります。

エンゲージメント向上による組織の安定化

従業員が会社に対して「ここで働き続けたい」と思えるような環境を整えることも重要です。

定期的なフィードバックや社内SNSを活用した情報共有の場を設けることで、従業員のエンゲージメントが高まり、組織全体の安定につながります。

例えば、社内で成果を共有できるプラットフォームを設けることで、「自分の仕事が評価されている」と実感できる機会が増えます。

結果として、従業員の会社への愛着が強まり、長期的な組織の安定化が実現します。

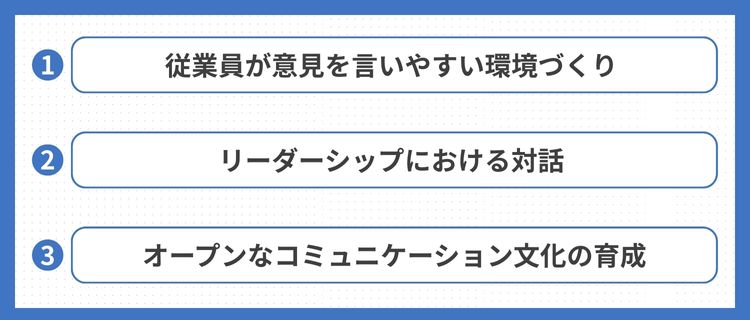

職場の心理的安全性を高めるために

コミュニケーションのDXを進める際には、単にツールを導入するだけでなく、職場の「心理的安全性」を高めることが重要です。

1.従業員が意見を言いやすい環境づくり

従業員が自分の意見を安心して言える環境を作ることは、仕事の効率やチームの結束を高めるために非常に重要です。ここで大切なのは、「心理的安全性」という考え方です。

心理的安全性とは、意見を言ったときにその意見が否定されたり、批判されたりしないと感じられる環境のことを指します。

これがあれば、従業員は自分の考えを自由に出しやすくなり、職場全体がより良い方向に進んでいきます。

まずは、普段から従業員の意見を歓迎する文化を作ることが大切です。

例えば、会議や日常のコミュニケーションの中で、上司や同僚が意見に対して否定的な反応を示さないように心がけることが、信頼関係を築く第一歩になります。

従業員が意見を言ったときに「いい意見だね」「それはどうしてそう思うの?」といったポジティブな返事をすることで、さらに話しやすい環境を作ることができるでしょう。

2.リーダーシップにおける対話

心理的安全性を高めるためには、リーダーシップが大きな役割を果たします。

リーダーが率先して従業員とコミュニケーションをとることで、職場の雰囲気は大きく変わります。特に、部下との「1on1ミーティング」を定期的に行うことが効果的です。

ミーティングでは、部下が自分の意見や悩みを安心して話せる時間を作り、リーダーがしっかりと耳を傾けることが重要です。部下が意見を出しやすくなることで、職場の問題や改善点も見えてきます。

さらに、リモートワークが増える中で、対面だけでなくデジタルツールを活用することも大切です。

例えば、オンラインで定期的にミーティングを開くことで、物理的な距離を感じさせず、リーダーと部下との関係を密に保つことができます。

こうした対話の機会を増やすことで、従業員は自分の意見を言いやすくなり、チーム全体の信頼感が深まるきっかけになるかもしれません。

3.オープンなコミュニケーション文化の育成

全社的にオープンなコミュニケーションを促進することで、組織全体の風通しがよくなります。

例えば、社内SNSを活用すれば、部署を超えた交流が活発になり、普段関わる機会の少ない社員同士でも情報を共有しやすくなるでしょう。

具体的には、プロジェクトごとに専用のグループを作成し、進捗状況やアイデアをリアルタイムで共有することで、他部署の視点を取り入れた新しい発想が生まれやすくなります。

また、「社内掲示板」や「感謝を伝える投稿」などの機能を活用し、社員同士が気軽にコミュニケーションを取れる場を設けることで、組織全体の一体感が生まれます。

社内SNSをうまく活用することで、日常的な情報共有がスムーズになり、チームワークの向上にもつながるのではないでしょうか。

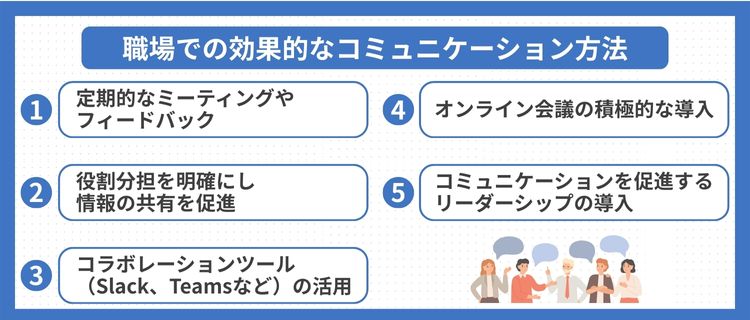

職場での効果的なコミュニケーション方法

職場のコミュニケーションを円滑にするには、日常的な仕組みを整えることが重要です。

単に「もっと話しましょう」と呼びかけるだけでは、業務の忙しさに流され、改善が進まないことも少なくありません。

そこで、具体的な手法を取り入れることで、コミュニケーションの質を高めていきましょう。

①定期的なミーティングやフィードバック

チーム内での情報共有をスムーズにするには、定期的なミーティングを設定し、意見を交わす場を作ることが効果的です。

例えば、毎朝10分の「デイリースタンドアップミーティング」を実施すれば、その日の業務の流れを確認しやすくなります。

また、上司からのフィードバックを定期的に行うことで、社員の成長をサポートし、モチベーション向上にもつながります。

②役割分担を明確にし、情報の共有を促進

誰がどの業務を担当しているのかが曖昧だと、無駄な確認作業が増え、仕事の進行が滞ります。

そのため、タスクの割り振りを明確にし、必要な情報を関係者に適切に共有することが大切です。

例えば、「プロジェクトごとの担当者一覧を作成し、全員が確認できる状態にする」「業務の進捗を週に一度報告する」などのルールを設けると、情報の流れがスムーズになります。

③コラボレーションツール(Slack、Teamsなど)の活用

メールだけでのやり取りでは、必要な情報が埋もれたり、リアルタイムでの対応が難しくなったりすることがあります。

そのため、SlackやMicrosoft Teamsなどのコラボレーションツールを活用し、迅速なコミュニケーションを実現しましょう。

例えば、「部門ごとのチャネルを作成し、必要な情報をまとめる」「簡単な相談はチャットで行い、意思決定はスピーディーに進める」などの運用ルールを決めることで、無駄のないやり取りが可能になります。

④オンライン会議の積極的な導入

リモートワークの普及により、オンライン会議の活用は不可欠になっています。しかし、ただ会議を開くだけでは効果が薄く、目的や進行の仕方が重要になります。

例えば、議題ごとに「発言者を事前に決めておく」「会議の最後にアクションプランを明確にする」といったルールを設けると、時間を有効に使うことができますよね。

また、カメラをオンにすることで表情が見えるようになり、対面に近い感覚でのコミュニケーションが可能になるのです。

⑤コミュニケーションを促進するリーダーシップの導入

組織の文化を変えるには、リーダー層の姿勢が大きな影響を与えます。上司が部下の意見を積極的に聞き、建設的な対話を心がけることで、チーム全体の雰囲気が変わります。

例えば、「1on1ミーティングを定期的に実施し、個別の悩みや意見を吸い上げる」「成功事例を共有し、社員同士が称賛し合う文化を作る」といった取り組みが有効です。

持続的な改善のために意識すべきこと

職場のコミュニケーションを改善したとしても、一度の取り組みで完璧になるわけではありません。日々の業務の中で、継続的に見直し、改善を続けることが大切です。

継続的な改善を意識する

新しいツールや仕組みを導入しても、最初はうまく機能しないこともあります。そのため、社員の声を聞きながら、適宜改善を加えていくことが重要です。

例えば、「四半期ごとにアンケートを実施し、コミュニケーションに関する課題を把握する」「改善点を話し合うワークショップを開催する」などの取り組みを行うと、より良い環境を維持しやすくなります。

組織の文化として根付かせる

コミュニケーションの改善は、一部の人だけが努力するものではなく、組織全体で取り組むべき課題です。

社員一人ひとりが「話しやすい環境を作る」「情報をオープンに共有する」といった意識を持つことが大切です。

例えば、新入社員研修の中に「コミュニケーション研修」を取り入れることで、組織全体としての意識を統一しやすくなります。

職場のコミュニケーション不足を解消したい方は、『CLOUD BUDDY』へご相談を

職場のコミュニケーションを改善し、働きやすい環境を作るには、適切なツールと仕組みが必要です。しかし、「どのように導入すればよいのかわからない」「自社に合った方法が知りたい」と悩むことも多いでしょう。

そんなときは、『CLOUD BUDDY』にご相談ください。『CLOUD BUDDY』は、企業の課題に合わせた最適なコミュニケーション改革をサポートし、効果的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現します。導入支援から運用サポートまで、一貫してサポートするので、安心してご利用いただけます。

まとめ:働きやすい職場づくりに向けた第一歩

職場のコミュニケーション不足は、業務効率の低下や社員のモチベーション低下を招き、最悪の場合は離職リスクを高める要因になります。

しかし、定期的なミーティングの実施や、コラボレーションツールの活用、リーダーシップの強化など、具体的な改善策を取り入れることで、風通しの良い職場を作ることが可能です。

特に、組織全体としてオープンなコミュニケーション文化を育て、心理的安全性を確保することが重要です。そのためには、一時的な施策ではなく、継続的な改善と意識改革が必要となります。

まずは、自社の現状を見直し、どこから改善できるかを考えることが第一歩です。そして、より効果的なコミュニケーションを実現するために、専門的なサポートを活用することも一つの手です。職場環境の改善に向けて、ぜひ行動を起こしてみましょう!